2025年4月から段階的に施行

2025年4月から段階的に施行される育児介護休業法の改正について記載します。

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正です。

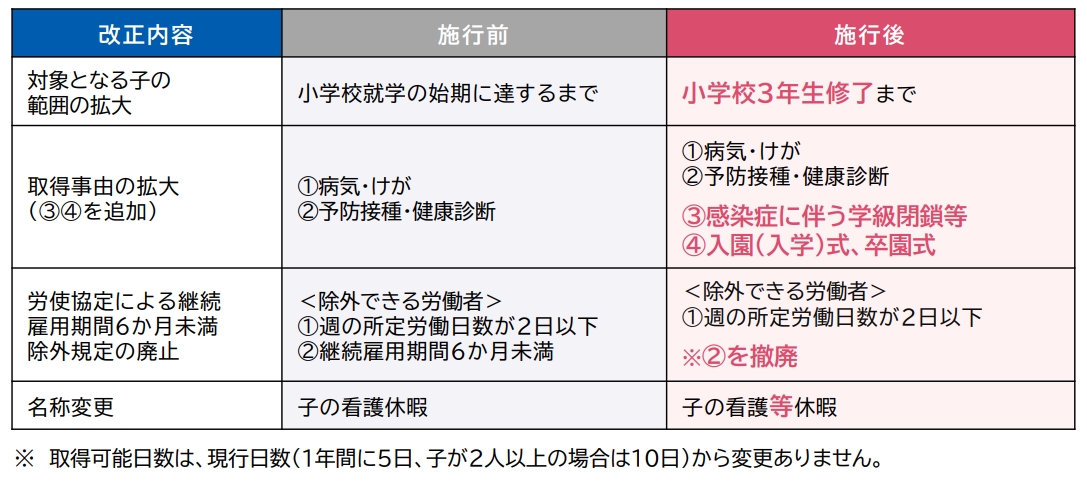

子の看護休暇の見直し

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」

1つ目は子の看護休暇の見直しです。

休業の対象となる子の年齢が小学校3年生の修了までとなりました。

また、感染症の拡大に伴う学級閉鎖、入学式などにも休暇を認めるようになりました。

実際問題、企業としては労働者に「小さな子ども1人で自宅にいられない」と休暇を請求された場合は認めなければならなかったのは変わらないので当たり前のことを明文化されただけのような気がします。

対象となる労働者も雇用して6か月以内の人は除外できましたが、改正後は入社直後から休暇を認めなければならなくなりました。

上記休暇は企業に特別な決め事がなければ無給としての対応でよろしいです。

企業としては、就業規則を変更する必要が出てきます。

特に助成金を申請する企業は法改正にはしっかり対応しましょう。

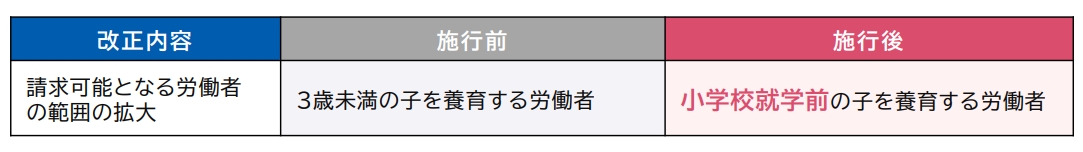

所定外労働の制限の対象拡大

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」

労働者から残業したくないといわれた場合には残業を強制できない制度です。

子どもの年齢が3歳未満から小学校入学前までになりました。

就業規則の変更が必要となります。

残業したいという労働者の場合は残業を命じても良いです。

育児休業取得状況の公表義務拡大

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」

公表義務が従業員1,000人超の企業から300人超の企業になりました。

公表内容は男性の育児休業等の取得率または育児休業等の育児目的休暇の取得率です。

自社HPや厚生労働省の両立支援のひろばなどで公表する必要があります。

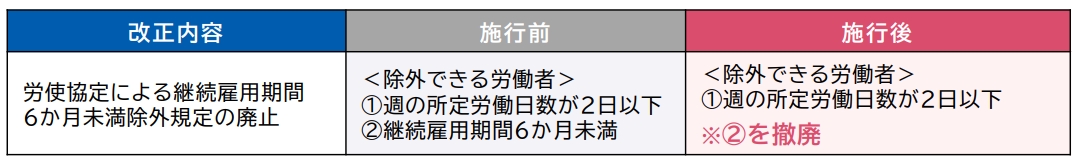

介護休暇を取得できる労働者の要件の緩和

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」

対象となる労働者が雇用して6か月以内の人は除外できましたが、改正後は入社直後から休暇を認めなければならなくなりました。

子の看護休暇と同じです。

就業規則の変更が必要になってくるでしょう。

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

のいずれかの措置を講じなければなりません。

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認をしなければならなくなります。

周知事項としては

①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の内容

②介護休業の申出先(人事部など)

③介護休業給付金に関すること

となっています。

周知方法は面談、書面の交付、FAX、メールのいずれかとなっています。

また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供も義務化されました。

労働者が40歳から1年間に達した日の翌日から1年間に上記の介護離職防止のための周知事項を情報提供しなければなりません。

40歳とは、介護保険料の徴収開始時期ですね。

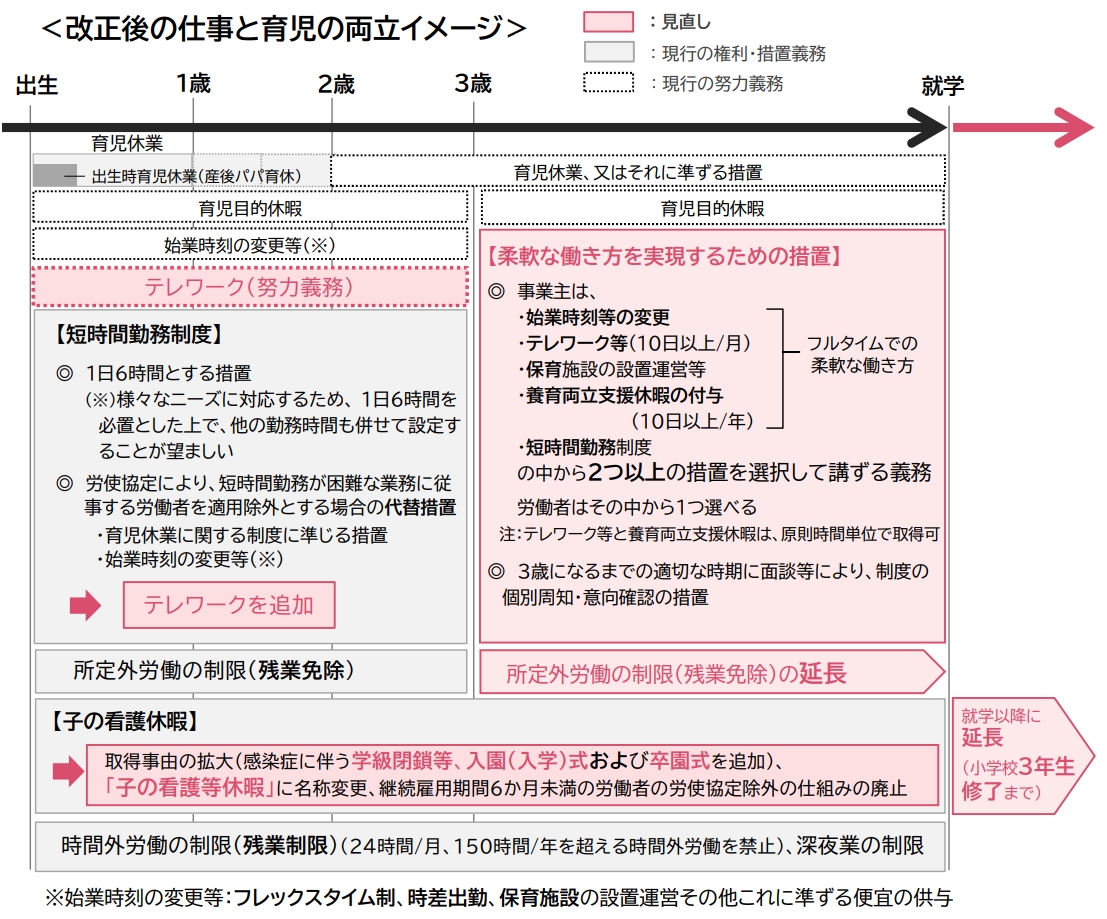

育児期の柔軟な働き方のための措置

2024年10月施行です。

3歳から小学校入学前までの子を養育する労働者に関して以下の5つのうち2つ以上を選択して講ずる必要があります。

労働者はそのうち1つを選択して利用することが可能です。

①始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤制度などを含みます)

②テレワーク等(月10日以上利用できるもの)

③保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配やその費用負担なども含みます)

④就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上取得できるもの)

⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間とする措置を含む)

また個別の周知・意向確認も必要です。

3歳の誕生日の1か月前までの1年間の間に

①企業が選択した上記の柔軟な働き方に関する措置の内容

②申出先

③所定労働時間・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

を周知しなければなりません。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

労働者が本人または配偶者が妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の適切な時期に個別の意向聴取をしなければなりません。

聴取の内容は

①勤務時間帯

②就業の場所

③両立支援制度の利用期間

④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

聴取方法は面談、書面交付、FAX、電子メールのいずれかとなっています。

聴取した労働者の意向について、企業はできる限り配慮しなければなりません。

まとめ

子どもの年齢に応じて企業が対応しなければならないことは以下の通りです。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」

非常に多くの事柄が追加されました。

労働者の意向確認とかもそうですが、手間がかかる印象です。

しかし、労働者の意向確認は、そのまま働き続けてくれることの確認にもつながります。

今回の改正をいい機会として、働きやすい職場づくりを目指しましょう。